Schreibend denken

Anna Kim

Anna Kim

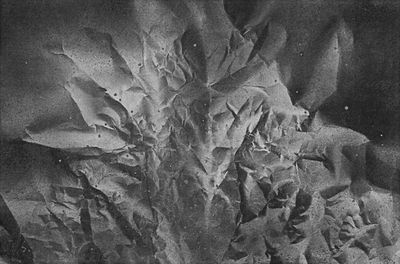

Es erscheint mir unsinnig, meine Kurzbiografie wiederzugeben, weil sie ohnehin leicht zu recherchieren ist (Stichwort: Wikipedia); stattdessen ein Bild meines Vaters Soo-Pyung Kim mit dem Titel "Gebüsch". In Farbe hat es etwas Weiches, wirkt noch lebendiger. Die Schwarzweiß-Version habe ich deshalb gewählt, weil die Farben im Scan einfach nicht stimmen - es ist schöner, sie sich vorzustellen: ein weiches Mittelbraun, an einigen Stellen gelb durchdrungen. Als Kind war ich immer versucht, dieses Bild anzugreifen, das heißt ich konnte nicht anders, ich musste es berühren, und wenn ich es getan hatte, war ich enttäuscht, weil es sich so glatt und kühl anfühlte.

Gebüsch, 33,5 x 49cm, Acryl/Papier, 1979

Dieses Bild gefällt mir in Schwarzweiß besser, weil die im Original gelben Punkte in der farbentleerten Fassung fast schon leuchten, so hell sind sie. Ebenso der "Vogel" links oben. Als Kind nannte ich die Wesen meines Vaters Hühner, hauptsächlich deswegen, weil sie in einer kleineren, hühnerhaften Version durch ein paar andere Bilder liefen, die ich aufgrund ihrer Komik sehr mochte ... Es ist gar nicht einfach, zu erklären, wie es ist, in einer Familie aufzuwachsen, in der es von morgens bis abends nichts anderes gab als Kunst: Nichts war wichtiger als Kunst, und wenn man sich mit etwas anderem beschäftigen wollte, wurde man mit spöttischen Blicken bedacht - als hätte man einen Vogel.

Mein Vater entschied sich im Seoul der frühen 1960-er Jahre für ein Studium der "westlichen Malerei". Das erscheint mir wesentlich, wenn ich an die Art und Weise denke, wie er Kunst betrieb: stets als Außenseiter. Auch nachdem er in Europa angekommen war, konnte er sich aus dem Status des Außenseiters nicht befreien; das koloniale Machtgefälle, das er bereits in Südkorea erfahren hatte, setzte sich in Deutschland fort, wenn auch mit einem anderen Vokabular.

Fabel, 46 x 38cm, Acryl, 1981

In einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Wisconsin bringt im Juli 1953 die zwanzigjährige Telefonistin Carol Truttman ein Kind zur Welt. Noch in derselben Nacht gibt sie den Jungen zur Adoption frei. Daniel, so sein Name, bleibt in der Obhut eines Sozialdienstes. Bald sehen sich die betreuenden Kinderschwestern mit einem aus ihrer Sicht schwerwiegenden Verdacht konfrontiert: Das Baby scheint, anders als von der Mutter angegeben, nicht »weiß« zu sein, sondern, wie es in der Behördensprache der damaligen Zeit heißt, »indianisch«, »polnisch« oder »negrid« – ein Skandal in einer homogen weißen, den rigorosen Gesetzen der Rassentrennung unterworfenen Gesellschaft. Eine Sozialarbeiterin soll die wahre ethnische Herkunft des Kindes ermitteln. Dazu muss sie allerdings den Vater des Kindes ausfindig machen, dessen Identität die leibliche Mutter nicht preisgeben will …

Seoul, im April 1960. Johnny Kim, seine Geliebte Eve Moon und sein bester Freund aus Kindertagen Yunho Kang sind auf der Flucht vor der berüchtigten Nordwest-Jugend, einer antikommunistischen, paramilitärischen Schlägertruppe im Dienst der Regierung Südkoreas. Diese steht kurz vor dem Zusammenbruch, seit Wochen geht die Bevölkerung gegen den autokratischen Präsidenten Rhee auf die Straße. Gemeinsam wagen Johnny, Eve und Yunho die illegale Überfahrt nach Japan und finden Unterschlupf und Arbeit im koreanischen Viertel Osakas. Doch schon bald werden sie von ihrer Vergangenheit eingeholt: Ein Mädchen ist verschwunden, und der Verdacht fällt auf Johnny …

In der Nacht vom 31. August auf den 1. September 2008 nehmen sich in einer kleinen Stadt im Osten Grönlands elf Menschen das Leben. Wie eine Epidemie breitet sich der Freitod in allen gesellschaftlichen Schichten und Altersgruppen des Ortes aus, dessen Bewohner sich »durch eine Berührung oder einen Blick infiziert« zu haben scheinen. Oberflächlich betrachtet, stehen diese Selbstmorde in keinerlei Zusammenhang, nur einige der Toten kannten sich flüchtig. Und doch fragt sich der außenstehende Beobachter: »Ist es nicht ein Trugschluss zu glauben, das Leben eines Einzelnen habe Bedeutung nur für sich betrachtet? Genauso wenig wie der Tod eines Einzelnen Sinn macht, isoliert vom Leben der anderen.«

In ihrer Poetikvorlesung reflektiert Anna Kim ausgehend von ihren Romanen Anatomie einer Nacht, Die große Heimkehr und Geschichte eines Kindes das Verhältnis der Literatur zur Wahrheit. Was diese drei Romane gemeinsam haben, ist, dass sie von wahren Begebenheiten ausgehen: Der Suizid eines achtjährigen Buben in Ostgrönland stand am Anfang von Anatomie einer Nacht, das nie aufgeklärte Verschwinden einer japanisch-koreanischen Jugendlichen aus ihrer Heimatstadt Kobe 1961 am Anfang von Die große Heimkehr. Ohne die Adoptionsakte des »wahren « Danny Truttmann hätte es Geschichte eines Kindes nie gegeben.

Anna Kim blättert die Kolonialgeschichte dieses Landes auf, eine Kolonialgeschichte, die so unerbittlich und so erniedrigend für seine Bewohner ablief wie jede andere koloniale Geschichte auf der Erde und die zu extrem beschädigten Identitäten führte und zu einem, bevölkerungspolitisch gesehen, großen Anteil an dänisch-grönländischen »Mischlingen« – eine Mischkultur, die unter Zwang und unter großen Verlusten zustande kam. Was es bedeutet, hier Dänisch oder Grönländisch zu sprechen, was es bedeutet, anders auszusehen, als Teil welcher der beiden Kulturen man durchgeht oder eben nicht, welcher Preis an Geborgenheit bzw. Fremdheit zu bezahlen ist, wenn man sich in die Identitäts-Maschinerie von Einschluss/Ausschluss begibt – das zeigt Anna Kim (...) auf beklemmende Weise anhand von Beobachtungen und Gesprächen auf, die sie in Nuuk, der Hauptstadt Grönlands, führte.

Und noch etwas rückt dieser wichtige Essay zurecht: dass Reisen auch das Ventil für die Sehnsucht sein kann, als eine existenziell Fremde endlich in adäquater Umgebung zu sein, endlich mit Fug und Recht fremd zu sein, freiwillig.

Seit dem Ende des Krieges im ehemaligen Jugoslawien wurden dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes mehr als 30.000 Menschen als vermisst gemeldet. Bis heute konnten nur etwa 15.000 Personen identifiziert werden.

Das ist der Hintergrund der Geschichte, die Anna Kim in ihrem zweiten Buch erzählt: die Suche eines Kosovaren nach seiner verschwundenen Frau und das allmähliche Eindringen der Ich-Erzählerin in die komplexen Zusammenhänge hinter diesem traumatisierenden Ereignis. Sie lernt nicht nur das alltägliche Leben in den albanisch-serbischen Konfliktzonen des Kosovo kennen, die schockierende Arbeit der Archäologen und forensischen Mediziner und Anthropologen, die Fragebögen zur Erhebung der »Ante-Mortem-Daten« des Roten Kreuzes – es öffnen sich vor allem die Dimensionen von Erinnerung und Erinnerungsverlust, von unterbrochenen Biografien, von »gefrorener Zeit«.

Aber nicht nur die Zeitgeschichte ist es, was sie interessiert, sondern die sprachliche Abbildbarkeit eines unverständlichen Schreckens, die Frage nach den richtigen Wörtern und Sätzen für das ›ganz Andere‹.